La pasión de San Vicente ocurrió en el mes de enero del año 304 bajo el prefecto Publio Daciano. Vicente era oriundo de Huesca. Su padre (cónsul) y su madre lo confiaron a San Valero, obispo de Zaragoza. A los veintidós años, el obispo, que era tartamudo, le eligió diácono y le confió el cuidado de la predicación. La actividad diaconal de Vicente se desarrolló durante una época relativamente serena para la Iglesia. Sin embargo, al poco tiempo, se originó una nueva y sangrienta persecución, decretada por los emperadores romanos, Diocleciano y Maximiano, que habían jurado exterminar la religión cristiana. En 303, se publicó el primer edicto imperial: todos los pobladores del imperio tenían que adorar al genio divino de Roma en la figura del César.

Tienda de vinos en Valencia

Para llevar a cabo los edictos persecutorios, llegó a España Daciano, entrando por Gerona y permaneciendo en la Península por dos años. Fue encargando el cumplimiento de los decretos imperiales por parte del juez Rufino y pasó a luego Barcelona, donde sacrificó a San Cucufate y a la niña Santa Eulalia.

De Barcelona pasó a Zaragoza, donde mandó prender al obispo Valero y al diácono Vicente, pero no quiso entregarlos de inmediato al suplicio, reflexionando así: “Si no empiezo por quebrantar sus fuerzas, con abrumadores trabajos, estoy seguro de mi derrota”. Les cargó con pesadas cadenas y ordenó conducirlos a pie hasta Valencia (que era entonces colonia romana) sin darles comida ni agua. Llegaron por la Vía Augusta para ser juzgados por Daciano. Antes de entrar en la ciudad, los esbirros pasaron la noche en una posada, dejando a Vicente atado a una columna en el patio, la cual se conserva en la parroquia de Santa Mónica. Ya en Valencia se les encerró en una siniestra prisión y se les dejó sin comer durante varios días. Cuando Daciano juzgó que estaban quebrantados, los mandó llamar, pero se extrañó de que estuvieran alegres y robustos. Desterró al obispo Valero y a Vicente le sometió al potro de torturas. Enseguida lo desnudaron en público y le azotaron con tal saña que las cuerdas le rompieron los nervios. El mismo Daciano se arrojó sobre la víctima para azotarle cruelmente. Le descoyuntaron los miembros y le desgarraron las carnes con uñas y garfios de hierro. Mientras lo torturaban, el juez intimaba al mártir a abjurar. Pero Vicente rechazaba sus propuestas:

“Hay dentro de mí Otro a quien nada ni nadie pueden dañar, un Ser sereno y libre, íntegro y exento de dolor. Eso que tú, con tan afanosa furia te empeñas en destruir, es un vaso frágil, un vaso de barro que el esfuerzo más leve rompería. Esfuérzate en torturar a Aquel que está dentro de mí, invicto, invencible, no sujeto a tempestad alguna, y sumiso a sólo Dios y que tiene debajo de sus pies tu tiránica insania.”

Daciano, desconcertado y enfurecido por su serenidad, le ofreció entonces el perdón si le entregaba los libros sagrados, pero, no obstante, Vicente se negó a ello. Exasperado el Prefecto, mandó aplicarle el grado supremo de tortura que consistía en ser desollado y colocado en una parrilla de hierro incandescente para quemarlo a fuego lento (recordando a su paisano de Huesca San Lorenzo, muerto en Roma en 258). Sufrió el tormento sin quejarse hasta que, hastiado de tanta sangre, Daciano mandó devolverlo a un fétido calabozo, de bóveda baja y estrecha, donde reinaba una oscuridad eterna, “un lugar más negro que las mismas tinieblas”, donde, sobre cascos de cerámica y piedras puntiagudas, se puso a Vicente con los pies hundidos en los cepos.

Pero, de pronto, la tétrica cárcel se iluminó y el suelo se cubrió de flores, desprendiendo el ambiente deliciosos perfumes. Se rompieron los cepos y las cadenas por la acción de la guirnalda de ángeles que había sido mandada desde lo alto para consolar al mártir. El prodigio logró conmover a toda la ciudad y hasta el carcelero se convirtió a Cristo. El cruel torturador ordenó entonces que curaran las profundas heridas de Vicente para poder someterlo luego otra vez a los tormentos pero, apenas colocado en un mullido lecho, el espíritu vencedor de Vicente voló al cielo.

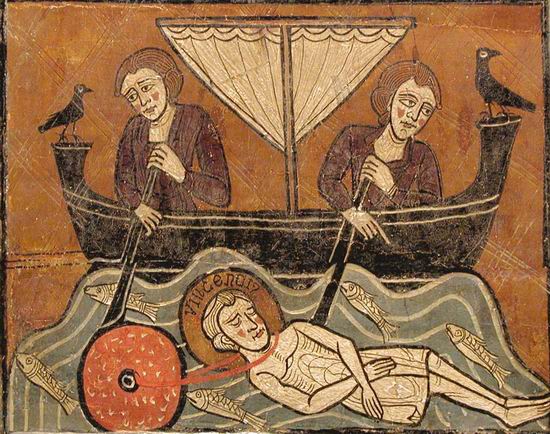

El tirano, despechado, mandó arrojar su cadáver a un basurero (muladar) para ser devorado por las alimañas. Resultó que un cuervo lo defendió de los buitres y de las fieras. Daciano ordenó finalmente mutilar su cuerpo y arrojarlo al mar. Metido, pues, en un odre fue arrojado al mar, atado con una rueda de molino. Mas las piadosas olas lo devolvieron a la playa de Cullera donde lo recogió la cristiana Ionicia, la cual lo enterró.

Sobre el cuerpo del protomártir se levanta hoy la Iglesia Diocesana Valentina. En la Catedral de Valencia se conserva su brazo izquierdo, regalado por Pietro Zampieri, de la diócesis de Pádua (Venecia), el 22 de enero de 1970. Reliquias suyas y un vaso con su sangre se veneran asimismo en Carmona (Sevilla).